円柱のパースについては

以前にもちらっと書いているのですが、

最近

その時よりもさらにシンプルな手順で描ける方法に

気付いてしまいました!

ヾ(*´∀`*)ノ

今回は

またしても普段のコピー用紙落書きから

いくつか抜粋して

メモ書き部分はそのまま文字だけ貼り直したものを

載せさせていただきます。

なので画中の文も

ちょっとくだけた感じかもしれません。

落書き部分は基本フリーハンドなので、

線の歪みやパースの不正確さなどあるとは思いますが

お許しください。

(後半はPCでの作図もあり)

前半は、

きっちり消失点は決めずに

ザックリと描く方法について。

後半では

モチーフの大きさやモチーフまでの距離を考慮して

正確な見た目に描く方法について

書いていきたいと思います。

最後までお付き合いいただけると嬉しいです。

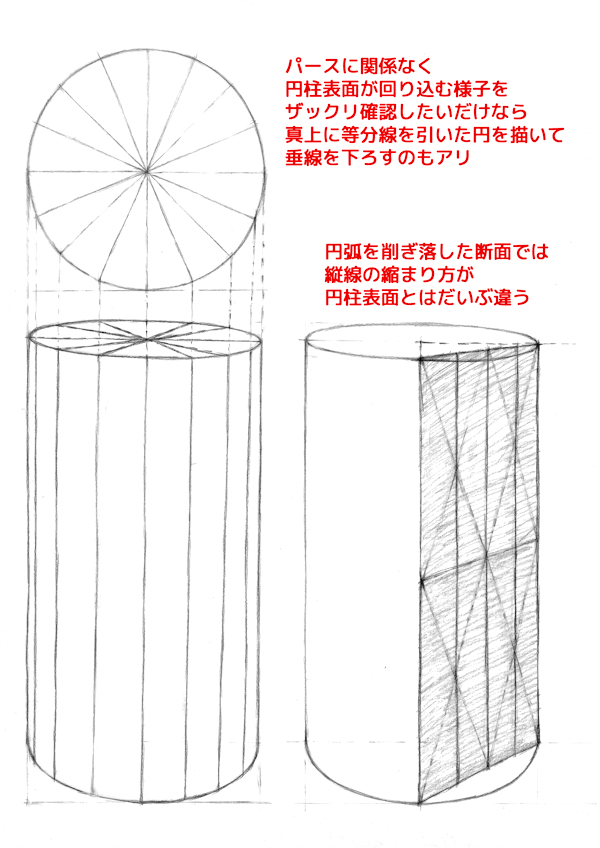

違和感のない円柱を描く為に意識すること

ザックリと楕円幅を決める方法

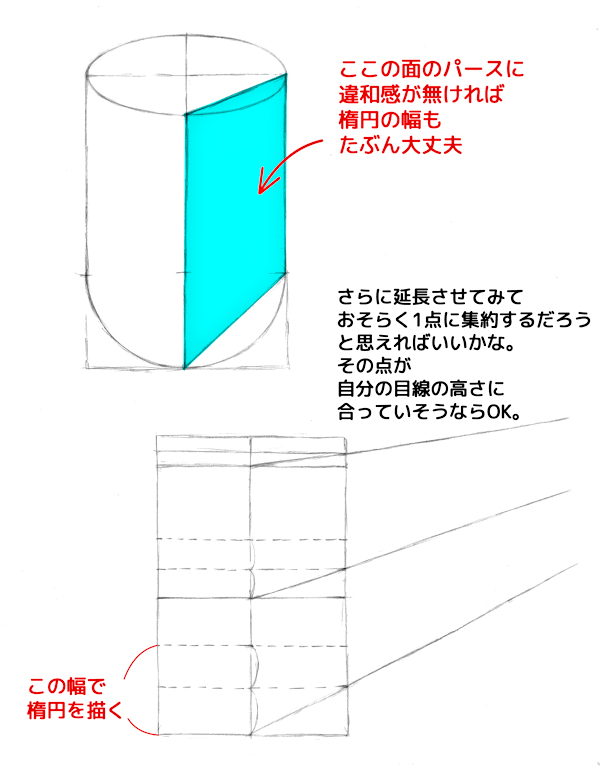

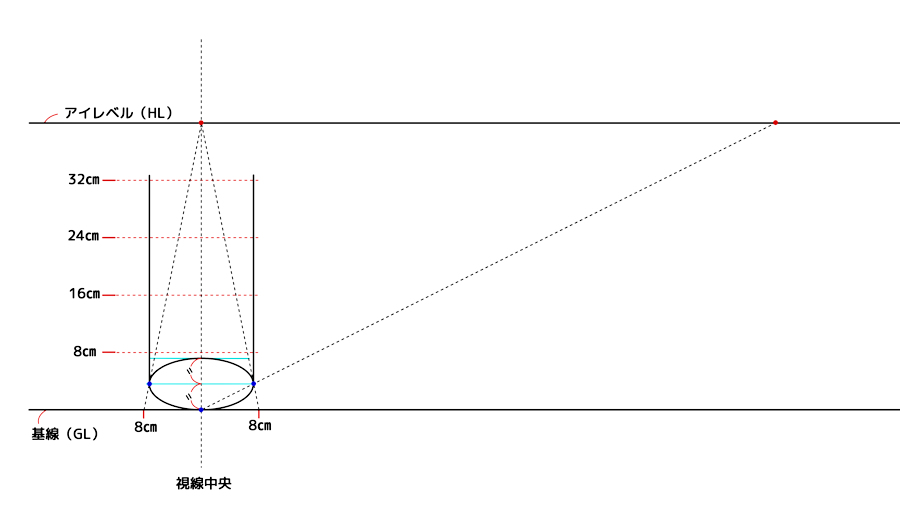

描く円柱の幅と高さを決めたら、

その前側中心の縦線と

端の縦線とを結び、

その四角形のパースを確認してみます。

手前側よりも

奥にある方が狭くなっているように見えるかどうか、

上の辺の方が角度がゆるやかで

下の辺の方が急、とかですね。

そうすると

ザックリと描いても

楕円の縦幅に違和感がないかどうか

確認できると思います。

上図は、

円柱の立体感を把握する上で

結構大事な感覚かもしれないな、と思います。

で、なんで最近また

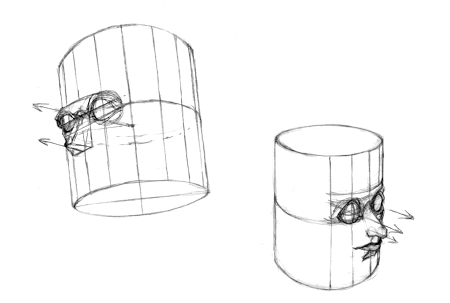

円柱についてあれこれ考え始めたかというと、

やっぱり

人物頭部のアタリの取り方を

相変わらず考えてるからなんですよね。

少し前には球体を頭部のアタリにした図も載せていますが、

今回は円柱だとどうなるかなと思って。

もしかしたら円柱の方が

顔表面の丸みが捉えやすいかもしれません。

正確なパースで見た目通りに描く方法

透視図法についての基本的な部分は

こちらの記事を読んでいただけると嬉しいです。

が、

その基本が無くても今回は特に支障なく書けると思います。

正確な透視図法、

というと面倒くさそうに思うかもしれませんが。

今回の描き方は実にシンプルです。

以前の記事にあった

平面図や足線などは使いません♪

・モチーフとなる円柱のサイズ

(底面の直径と円柱の高さ)

・モチーフと自分との距離

・アイレベルの高さ

という3点が分かればもう

楕円の幅を決めるためのパースが正確に分かっちゃいます。

今回の場合、

自分の真正面に円柱の中心があるという設定で描いています。

縮尺は作図時のものなので画面上では違いますが、

A4用紙でも横向きなら描けるので

良かったら描いてみてください。

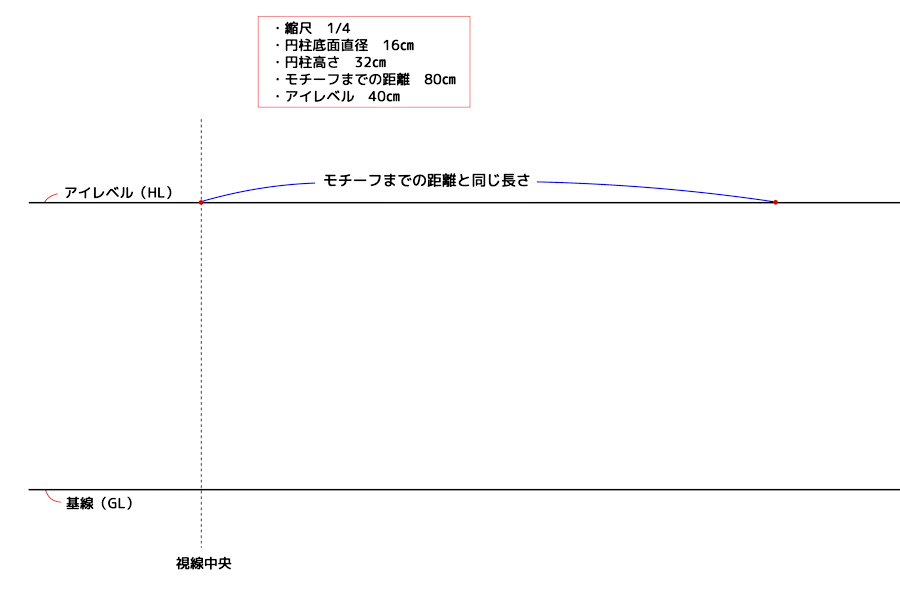

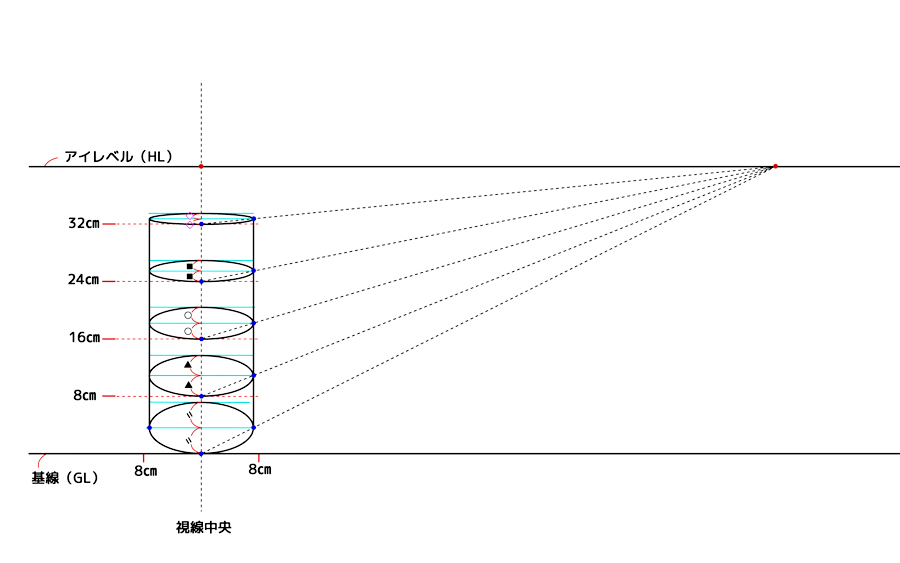

まず下側に横線を引きます。

この上に円柱の透視図を描く訳ですが、

透視図では

この基線上での幅と基線からの高さが基準となります。

その基線から、自分の目の高さと同じになるよう

アイレベルの線を引きます。

モチーフが置かれている床面・テーブル面と

自分の目の高さとの差、ですね。

今回アイレベル40㎝で1/4という設定なので

10㎝の高さになるよう引きました。

円柱の中心となる位置に縦線を真っすぐ引いて、

その線とアイレベルがぶつかる位置が

円柱自体の消失点となります。

次に

アイレベル上で、中心となる縦線から

モチーフまでの距離と同じ距離になる位置に

点を打ちます。

この点が、

円柱の楕円を決めるための消失点になります。

今回の設定では

80㎝の1/4なので20㎝の位置に描きました。

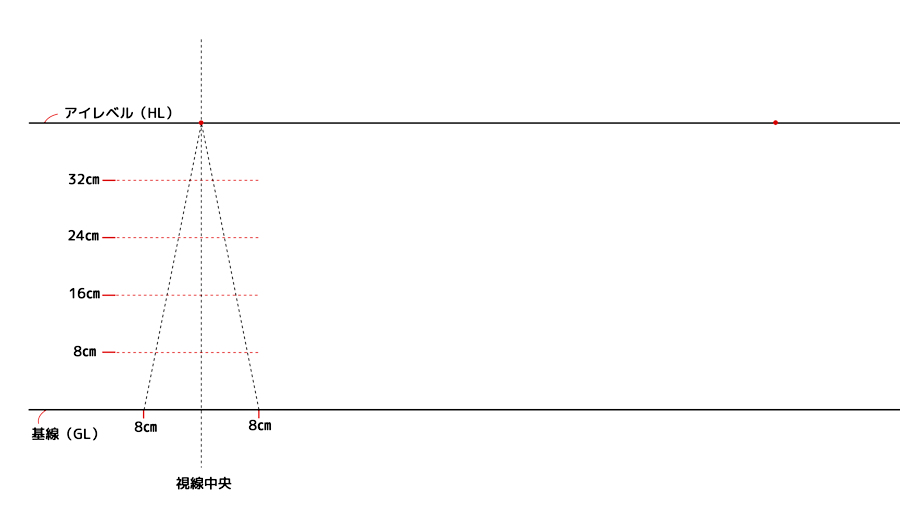

次に、基線上で円柱の横幅分に印を付けます。

基線からの高さも、楕円を描きたい高さの位置に印を付けます。

書き込むのは実寸の1/4です。

まず、基線での横幅位置から

正面の消失点に向かって線を引きます。

次に

基線上の円柱手前中心位置と

右側に設置した消失点とを結びます。

その2つが交わる位置が

円柱の横幅となり、

底面楕円の横軸の端になります。

ここで出た交点から水平方向に引いた線が

底面の楕円の横軸になります。

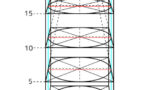

上図のように

底面となる楕円を描き込みます。

それぞれの高さで、

前中心位置と右の消失点とを結び、

円柱の端と交わる点を出します。

その点から水平方向に線を引き、

楕円の横軸とします。

これで、描きたいサイズの円柱が

見た目通りのまま描けているはずです。

なんの計算もなく

角度を測る必要もなく、

ただ

自分とモチーフとの距離が

アイレベル上での消失点までの距離と同じになるんです。

面白いでしょ?

ヾ(*´∀`*)ノ

で、

何故

楕円幅を決めるための消失点がその位置になるのかというと、

こういう事です。

↓

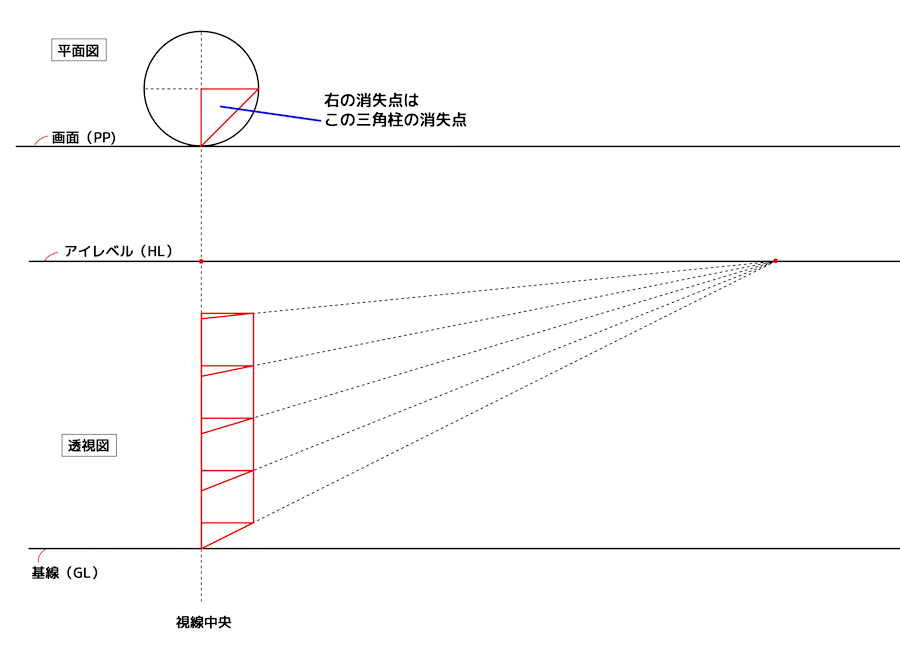

円柱の楕円を描く為の消失点とは、

つまりは

円柱の中にある三角柱の消失点である

という事なんですね。

その三角柱は、

平面図を見ると分かると思いますが

底面・上面は直角二等辺三角形です。

この三角形の傾き具合が分かると

楕円の縦幅の半分が分かるというわけ。

細かい理屈は別にいいよ~、って方は

上記の手順を踏まえていれば

だいたいは大丈夫だと思います。

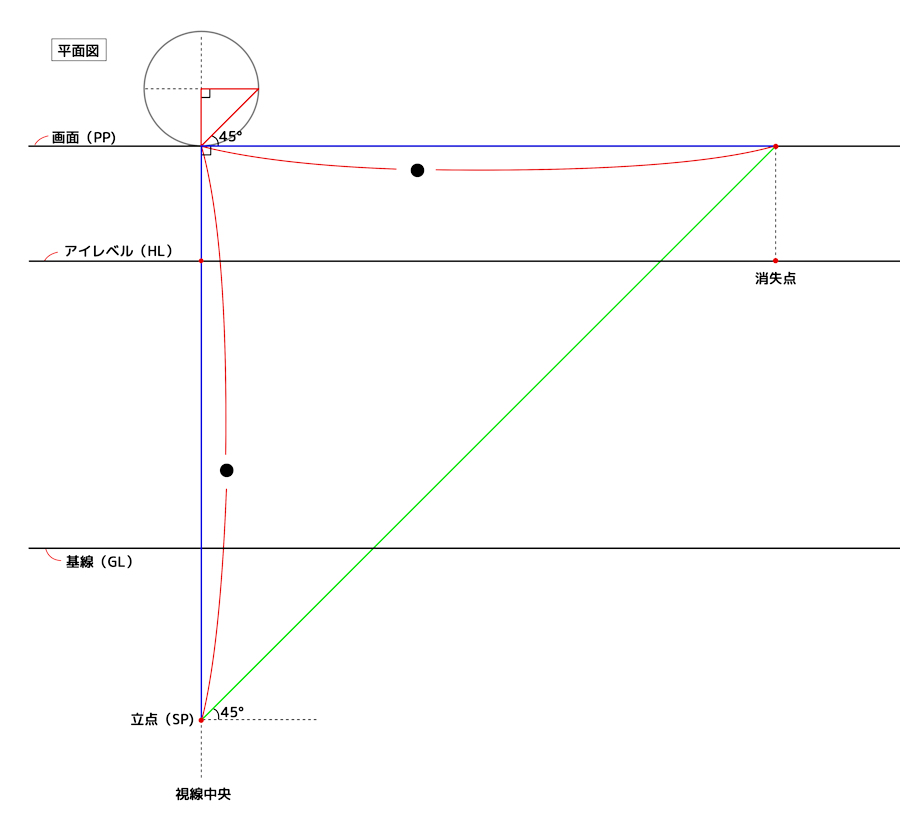

一応、

消失点の決め方はこんな感じです。

もう少し詳しく知りたい方は、

やはり上記リンクより

以前書いた透視図法の記事を読んでいただけると嬉しいです。

・モチーフが置かれている角度

・自分のいる位置とモチーフまでの距離

・アイレベルの高さ

という3点が分かっていたら消失点が決まります。

ザックリとした手順としては

まず自分のいる位置(立点・SP)から、

モチーフの角度と平行になるよう

画面・PP

(表現が難しいですが、「描こうとしている面」というイメージ)

に向かって線を引き、その交点を出します。

その点から垂線を下ろし、

アイレベルの線と交わる位置が

消失点となります。

モチーフの向きが45°の場合

直角二等辺三角形なので、

立点(SP)を書き込まなくても

画面(PP)までの線を引っ張らなくても、

消失点の位置がそのまま分かっちゃうんです♪

ヾ(*´∀`*)ノ

今回は

「視線中央が円柱の真正面」という設定でした。

では

円柱の位置をずらした場合はどう描くのか。

歪んだ円柱を描いてしまう原因はどこにあるのか。

などなど、

次回にまた

ややこしい話を書いていきたいと思います(笑)

また見に来ていただけると嬉しいです。

(*^^*)

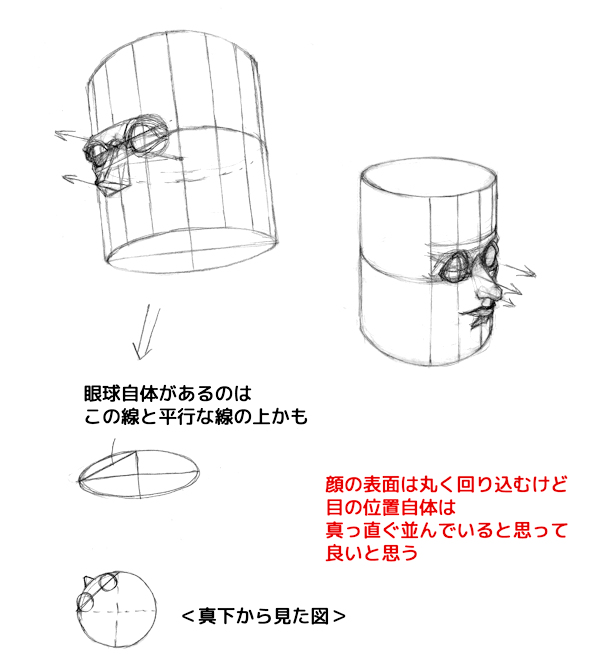

ちなみに。

最近……といっても

まぁまぁ前ですが、

人物を落書きしたらこんな感じです。

眼球をイメージしたラフを描いてから

目を描いてみたりしてますが……。

まだまだむずかしいですねぇ。

(;・∀・)

と、いうわけで。

円柱の話あれこれでした。

少しでもお役に立てる部分があれば幸いです。

ではまた♪

(^^)/

2.png)